点亮乡村美育中国五音灯塔 | 第三季名师音乐课堂第二课《有趣的宫商角徵羽》

2025年3月26日晚,由全国基础教育音乐名师工作室联盟发起,浙江音乐学院音乐教育学院与北京德清公益基金会联合主办、湖南师范大学音乐学院乡村美育中心协办的第三季“助力乡村美育”名师音乐课堂公益直播第二课《有趣的宫商角徵羽》,在米多多公益直播间准时开课。

《有趣的宫商角徵羽》选自新版(2024)湖南文艺出版七年级下册教材《艺术·音乐》第三单元第 35 页:五声调式。该课例指导团队是河北省廊坊市中小学音乐名师韩晓颖工作室,执教者是湖南省郴州市汝城县思源实验学校何玲娜老师。浙江音乐学院音乐教育学院音乐理论与教学法教学部主任、全国基础教育音乐名师工作室联盟秘书长谢铭磊老师主持了本场直播活动。

教师如何“以趣激学”?把中国音乐的种子播进学生的心田?如何将民族音乐“化土为潮”?让我们带着这些问题一同走进第三季的第二堂课吧!

这是一节核心素养导向下的多元音乐综合课,以大观念“理解中国音乐文化中的中华美育精神和民族审美特质”为统领,聚焦“学习中国乐理知识:五声调式” 基本知识。课堂创设沉浸式文化情境,将枯燥的音乐知识融入趣味音乐活动。学生围绕具体学习目标,在“寻、听、赏、唱、辨、创、演”等活动中,初步体验与感知中国五声调式,实现核心素养的逐步进阶。

德清公益

01

如何上好一节多元音乐综合课?

何玲娜老师分享课程设计思路

何玲娜

湖南省郴州市汝城县思源实验学校音乐教师

课前研判

本节课选自新版湘艺版七年级下册音乐第三单元第35页的音乐知识:中国五声调式,这是一节以音乐知识学习为主的音乐综合课。我们不难发现,教材内容相对简单,五声音阶采用五线谱形式呈现,然而在日常教学中,我们主要使用简谱,这无疑增加了学生的学习难度。一直以来,将音乐知识单独抽离出来学习,既抽象又枯燥,学生兴趣缺乏,不少老师在乐理知识教学上也深感苦恼。

我校位于城乡结合部,生源多来自周边郊区以及购房家庭,留守学生占比较大,学生的音乐视野不够开阔。再加上手机抖音、快手等软件的影响,七年级学生大多热衷于流行口水歌,对中国民族音乐的学习兴趣不高,在民族音乐精神层面的滋养也较为匮乏。面对这些教学难点与痛点,我决定迎难而上,做出一些新的尝试。

备课打磨

为了上好这堂课,在备课阶段,我做了一系列前期工作:首先,聚焦核心素养,深入研读课程标准,明确核心素养导向下的课程总目标和学段目标,理清本节课的内容要求、学业要求以及学业质量标准。结合教材内容,对音乐本体与文化进行综合分析,同时依据学生特点,剖析学生已有的知识经验,从多维视角出发,凝练出本节课的教学目标。

为达成教学目标,我设计了七个教学环节,每个环节由多个音乐活动构成,这些小环节紧密相连、环环相扣,引导学生逐步建立起对五声调式的初步感知。

在“五音五行——我来寻 ”“古韵五音——我来品 ”等音乐活动中,学生对我国传统音乐文化产生了浓厚兴趣,初步理解了“五 ”在中华文化中的哲学内涵,增强了对中华传统音乐文化的认同感与自豪感。在“五声民歌——我来唱 ”活动中,学生积极主动地演唱五首经典民歌,掌握了民族五声音阶(宫、商、角、徵、羽)的调式名称,了解了相应的音阶结构。在“五声调式——我来辩 ”活动中,学生掌握了辨别典型民族五声音阶民歌和乐曲的基本方法,感受到了五声音阶的和谐之美。在“华夏五音——我传承、我来演 ”等音乐实践活动中,学生围绕民族音乐元素进行体验、表现与创作尝试,培养了团队合作精神。

02

多元音乐综合课是如何产生的?

韩晓颖名师工作室的课例点评及分享

韩晓颖

河北省廊坊市韩晓颖工作室主持人

全国基础教育音乐名师工作室联盟理事

戴慧玲

河北省廊坊市韩晓颖工作室核心成员

直播当晚,韩晓颖老师学校临时有其他工作,未能亲自上线,由工作室成员戴慧玲老师代为发言

课例点评

何玲娜老师《有趣的宫商角徵羽》这堂课,设计新颖独特,内容丰富多彩,趣味十足,能极大地激发学生学习民族音乐知识的兴趣,有效培养学生音乐素养,也增强他们的文化自信。

这节课素材是十分广泛的涵盖了学生已经学习的这个五声调式民歌元宵晚会,亚冬会,家乡民歌以及这个流行歌曲里的五声调式等元素。对于音乐教师而言,从如此宽泛的素材当中挑选出学生喜爱,契合教学的内容颇具挑战,这对于非音乐专业出身的何玲娜老师来说,更是如此。她不仅要熟悉各类素材的风格特点,还要精心设计教学环节,并且要巧妙的将这些素材串联起来。

何玲娜老师这堂课与我们名师工作室一直倡导的“传承和弘扬传统艺术文化”这一理念高度一致。我们在教学过程中设计了三“主”(题):弦歌雅韵 千年回响、和鸣有致 五声四方、五音赓续 万载留声;七“环”(节) ,借助音乐要素、生活中的音乐内容、指向明确的话题和一线教师易执行操作的形态,通过“寻”“品”“唱”“辨”“探”“传”“演”,聚焦音乐本体与学生主体,实现素养落地。

课例研讨

《有趣的宫商角徵羽》是何玲娜老师之前的一堂课。研讨时,我们先调整了学习任务,优化活动设计。2022年艺术课程标准的修订,基本理念侧重“以美育人、重视艺术体验、突出课程综合”,要求中学阶段的学生理解中国音乐文化里的中华美育精神与民族审美特质,增强文化自信。教师合理设计并引导学习活动,能让学生目标更明晰、方向更准确、活动更有序、体验更深刻。所以在整体设计中,我们着重关注学生对知识的接受程度、学习任务的关联性、学习过程能否内化为学生素养并让他们学以致用,同时以音乐特点和艺术要素为着力点。

基于以上考量,我们期望借由这堂课,让学生在宫商角徵羽的音乐世界里,既能深度领略中华传统音乐文化的独特魅力,又能在丰富多元的学习活动中,将音乐知识转化为自身艺术素养,真正践行以美育人的教育理念。

五音流韵启新声 云端执手共耘梦

直播活动中,韩晓颖老师名师工作室为何玲娜老师精心准备的惊喜暖心小视频,给我们带来了满满的感动。

何玲娜老师看完后深情地说道,在此次公益结对活动中,她不仅在专业能力上有所提升,更在与导师韩晓颖老师的沟通交往学习中,被韩老师的智慧、专业、耐心等美好的品质深深吸引。

何老师始终秉持着传承民族音乐文化的信念,她与学生们有个特别的约定:未来街头相遇时用"12356"音符对应"宫商角徵羽"作为暗号。虽然自谦并非天生幽默,但她格外重视将传统乐理知识转化为生动体验。本次结对活动中,课例经过韩老师指导后,原本常规的音乐课被注入了全新活力,这让她深刻感受到专业引领的力量。韩老师"胆大心细"的指导风格更令其受益匪浅,当在课堂增设四小节旋律创作环节时,原本犹豫的她被导师“相信学生潜能”的理念打动。实践结果超出预期,部分班级甚至涌现出七八份优质创作,这让她重新认识到每个孩子都有待发掘的闪光点。

何老师在分享中特别提到,此次磨课不仅带来了专业能力的精进,更让她深切感受到名师团队的珍贵友谊。韩晓颖名师工作室成员们倾囊相授,尤其是师姐戴慧玲的无私帮扶,将磨课的过程转化为一段精神洗礼的旅程。浸润于专业音乐教育氛围中的每个日夜,都充盈着蓬勃向上的能量,而这份同频共振的团队情谊,已然化作滋养其教育生涯的温暖力量。

03

主持人、名师、执教者三方互动

跟随谢老师一起互动交流

谢铭磊

浙江音乐学院音乐教育

学院音乐理论与教学法

教学部主任

全国基础教育音乐名师

工作室联盟秘书长

谢老师点评

在何老师的音乐课堂上,我们不仅仅看到的是一次音乐知识的传授,更是文化与我们真挚情感的深度体验。何老师的课堂上运用了非常丰富的教学资源,与多媒体手段,展示了五声音阶在不同音乐作品中的应用实力,让抽象的音乐知识变得直观生动。让传统文化焕发光彩,滋养学生的心灵。我们看到课堂上的同学们朝气蓬勃、活泼可爱,何老师引导学生通过聆听体验表现等多种方式了解五声调式的艺术魅力,激发热爱民族音乐的热情,树立文化自信。

问

请谈谈您认为中国调式应当如何运用和体现在当今教材及课堂中?对目前教材或课堂中针对中国调式的学习您认为应当如何深入?

何玲娜老师回答:

新课标强调"文化理解"核心素养,要求教师在教学中构建"从实践中生成知识"的体验式课堂。

当前中小学音乐教材虽涵盖五声调式知识,但部分课堂仍停留在"认音阶、贴标签"的表层教学。学生能背诵"宫商角徵羽"对应12356,却在分析《茉莉花》等民歌调式特征时存在理解障碍。

要改变这种情况,在本节课中做了以下尝试:

一、听觉先导,构建文化感知

我曾经问过学生:“为什么一到民歌你们就不想听?”学生回答说:“老师歌曲好土,我听不懂。”在我追问学生为什么听不懂时,学生回答我说,他们实际上根本不知道在唱什么。当然,答案的原因可能是基于面对我们学生的这种基础特质,导致他们的关注点并不在这里。所以在这节课当中,我就想突破一下这种传统的,以在黑板上画音阶的这种模式实现这种多维的听觉浸润。

突破传统"黑板画音阶"模式,采用多维度听觉浸润:通过聆听编钟演绎《东方红》、欣赏元宵晚会《国乐和鸣》片段等声景营造,建立传统音阶与生活文化的听觉联结,引入《采冰号子》的旋律溯源,引导学生在听辨中发现传统音乐的当代传承;用《上春山》《沧海一声笑》《青花瓷》等流行音乐作解码素材,使五声调式成为可感知的文化基因。

二、实践育人,创新体验载体

运用"低成本高效益"的实践活动化解抽象概念:开发"五音小魔盒"教具,让学生在民歌对比中自主归纳调式规律;借助数字编钟模拟器,实现千年礼乐的触屏体验;引入豆包AI编曲工具创作古风旋律,使传统音阶与现代技术碰撞火花。这些实践既落实新课标"创意实践"素养要求,又通过"做中学"深化认知。

三、文化浸润,实现跨界融合

建立"五音+"文化认知网络:把五音和中国五正色、五行、中医等联系起来,比如“角音通春木”等,知识立马有温度了。这种文化浸润使知识教学升华为文化认同,让宫商角徵羽真正成为学生学习音乐的活性基因。

中国调式是民族音乐的“魂”,但教学不能停留在“考古”。新课标下的课堂,要让它活起来——用现代技术激活古老音阶,用跨界融合唤醒文化认同。当学生发现宫商角徵羽能写国风歌曲、能玩戏曲摇滚、甚至能做成游戏时,传承自然就发生了。

关于后续是否引入“七声音阶”和雅乐/清乐/燕乐体系等知识的教学,要对照新课标的要求,同时,还要结合学生的实际情况,看学生对中国五声音阶基本知识的掌握和运用情况,适当引入。在实施的过程中,我们需把握"现代性转化"原则,在确保学生掌握五声调式基础后,重点不在于知识堆砌,而是通过雅乐/燕乐等体系的对比,帮助学生理解中国音乐"乐法"的独特性。

音乐教育要让文化种子遇见适宜的土壤!

戴慧玲老师回答:

我们今天的这堂课已涉及中国民族五声调式的基本概念、音阶结构及判断方法,学生能通过演唱民歌等一系列活动初步掌握相关知识。但对于中国调式的深入理解,如调式在不同地域民歌中的变化、与其他音乐要素的关系等方面,挖掘还不够深入,学生对中国调式的认知还停留在较浅层面。

“七声音阶”和“雅乐/清乐/燕乐体系”是中国音乐调性构成的重要部分,引入这些内容能让学生更全面地理解中国音乐的调性构成,拓宽音乐视野,感受中国音乐的丰富多样性。我们也会在后续课程中逐步引入“七声音阶”和“雅乐/清乐/燕乐体系”的知识。通过对比五声音阶与七声音阶,让学生直观感受两者差异;再结合具体音乐作品,分析他们在作品中的运用,引导学生体会不同体系所营造的独特音乐风格和情感表达。

问

本节课上我们看到何老师引导学生聆听、学唱了许多中国五声调式的作品,包括在课堂的最后,作业的布置请学生将自己对中国音乐知识的理解写入“五音小魔盒”中,想请何老师谈谈如何看待以大量音乐作品积累促使学生长期学习和反思的模式?未来是否有计划结合更多跨学科内容来拓展学生的音乐视野?

何玲娜老师回答:

我感觉这一节课它像是一个打开中国音乐的一个钥匙,点燃孩子们的兴趣。在落实新课标"文化理解""创意实践"素养目标过程中,"五音小魔盒"作为创新教学载体,突破了传统音乐作业范式。这种将手工制作、跨学科融合与持续性评价相结合的学习方式,使中国音乐文化的传承从知识记忆升华为文化浸润,使得学习成果积累具象化,便于学生从中找寻自信心,也将评价表现得更为透明,具体呈现以下三重教育价值:

一、构建动态化文化基因库

区别于常规作业的终结性特征,"五音小魔盒"通过持续收集机制,形成文化生长空间:学生既可收录《茉莉花》谱例、编钟纹样等传统元素,也能收藏周杰伦《青花瓷》简谱标注、电音唢呐视频截图等现代表达。这种传统与现代的时空对话,使盒子成为微型"中国音乐生态博物馆"。正如新课标强调的"持续性评价",现象一下,当学生将地理考察发现的《弥渡山歌》《小河淌水》等羽调式水文化解读、用五声音阶改编的生日歌创作手稿逐步填满魔盒时,知识积累已转化为文化认同的具象轨迹。 “五音小魔盒”就不仅仅是种下一颗中国音乐的种子,而是一颗中国文化的种子。

二、搭建跨学科立体认知网

魔盒设计巧妙践行新课标"学科融合"理念:贴中国五正色色卡需色彩审美素养,记录民歌分布考验地理认知,为旋律配诗词涉及文学功底,计算编钟频率运用数学思维。在探究"羽音通水"与云南山歌关联的活动中,学生可以自发串联起音乐、地理、民俗知识;甚至可以尝试用3D打印微型古琴时,物理声学原理与工艺美术同步渗透。这种打破学科壁垒的"乐高式"知识建构,使音乐教育成为综合素养培育的枢纽站。

三、创设活态传承实践场

魔盒的延伸应用还为传统文化注入现代活力,参照这种模式其实还可以拓展到戏曲、民族乐器等相关主题领域,玩出花样!比如:非遗魔盒:收录“阿卡贝拉版《信天游》”“电音唢呐”等创新形式。

“盒子虽小,舞台却可以很大”!重点在内容,不在形式。还可以“让盒子会说话”,定期办“魔盒博览会”,学生用说唱、情景剧展示藏品,知识就流动起来了。

在实施的过程中,教师需把握"重内涵轻形式"原则,提供多元拓展路径,也就是给学生主题和工具。针对不同的学情,还可以建立"基础+特色"分层任务:基础层完成五音色卡匹配、民歌谱例收集;进阶层尝试AI编创古风旋律、制作声学可视化图表;特色层开展地域音乐微调研。重点引导学生发现"中国音乐的DNA"无处不在——既在课本的作品里,也在短视频平台上的戏腔网红歌曲里。

这种创新实践印证了新课标"从实践中构建知识"的核心理念。音乐教育也在此实现了从技能传授到文化传承的质变。

问

想请戴慧玲老师梳理一下本节课指向核心素养审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解的内容,并请谈谈如何从多感官联动架构中深化学生的美育过程?

答

戴慧玲老师回答:

在《有趣的宫商角徵羽》这堂课里,我们从核心素养的多个维度出发设计教学内容,同时借助也多感官联动深化美育,成效还是比较显著的。

一、审美感知方面

通过欣赏国乐和鸣、骨笛演奏、各类民歌等音乐作品,引导学生感受不同音乐的风格特点,如编钟声音的清脆悠远、国乐和鸣的热闹辉煌、民歌的多样风格等,培养学生对音乐音色、旋律、节奏的感知能力,提升审美素养。

二、艺术表现方面

在课堂中,学生参与演唱五首经典民歌,进行独唱、合唱、伴舞等表演形式,并且在实践运用环节,以《沧海一声笑》为基础进行综合表演,包括演唱、伴奏、律动等,锻炼了学生的演唱技巧、肢体表现力和团队协作能力,实现艺术表现素养的发展。

三、创意实践方面

布置创编任务,让学生用 12356 五个音创编四小节旋律、编创歌词并借助AI软件豆包生成歌曲,激发学生的创新思维,培养学生的音乐创作能力和实践能力,推动创意实践素养的提升。

四、文化理解方面

介绍 “五度相生律”“五音通五行” 等传统文化知识,讲述骨笛的历史、民歌的地域特色等内容,让学生了解中国民族音乐文化的深厚内涵。在流行五音-我来探这一环节中欣赏了现代音乐人郭曲老师改编的《放风筝》,他将现代音乐元素与湖南花鼓戏巧妙融合,学生在感受新鲜音乐风格的同时,也理解传统花鼓戏文化内涵,这种以创新形式实现传统艺术的新呈现,激发了学生对传统艺术的热爱与传承意识,增强了他们对中华传统音乐文化的认同感与自豪感,促进文化理解素养的形成。

关于如何从多感官联动架构深化美育过程

首先是视听结合,丰富感知体验:在教学过程中,教师播放大量音乐视频,如国乐和鸣、骨笛演奏、民歌演唱等,让学生在欣赏音乐的同时,观看乐器的形态、演奏方式、表演场景等画面,使听觉与视觉相互配合,增强学生对音乐作品的感知和理解。例如,在欣赏国乐和鸣时,学生不仅能听到九件民族乐器交织的美妙旋律,还能看到乐器的造型和演奏者的表演,更直观地感受民族音乐的魅力。

其次是演唱律动,强化身体感知:组织学生演唱民歌、进行律动表演,让学生的身体参与到音乐活动中。演唱时,学生通过发声、呼吸控制来感受音乐的节奏和旋律;律动时,身体的动作与音乐的节奏相呼应,加深对音乐的理解和记忆。如在演唱《弥渡山歌》时,学生边唱边律动,身体的摇摆和歌声的起伏让他们更深入地体验到民歌的韵律之美。

最后是动手制作,增强实践感知:安排学生制作 “五音小魔盒”,在制作过程中,学生通过动手操作,将抽象的音乐知识与具体的实物相结合,更好地理解五音的概念和相互关系。这种动手实践的方式,调动了学生的触觉、视觉等多种感官,提升了学生对音乐知识的感知和掌握程度。

戴老师、何老师答网友问

问

何老师的课堂确实非常生动有趣,并且课堂的每一步都能踩到学生的兴趣点上。请问老师具体是怎么做到的?

答

戴慧玲老师回答:

一堂课,能否让学生喜爱的关键在于是否抓住了学生的兴趣点。那么,如何让这节课真正的有趣,关键在于两点,一个就是活用生活当中的音乐素材。相信在观课的过程当中,大家已经看到了我们课程当中,选择了这个学生熟悉的五声调式民歌,以及他们喜欢的这个流行歌曲,还有刚刚过去的元宵晚会,亚冬会以及热门电影当中的音乐素材紧密联系学生生活。第二就是 AI 辅助课堂,在教学当中,我们也运用了这个数字智能体来辅助,比如说安排这个 VR 体验编钟结合这个 AI 技术打造五音小魔盒辅助视唱音准揭晓,听见答案。最终,这个小魔盒又升华成国乐小魔盒乐必异化化繁为简,让小魔盒承载中国民族音乐精髓,潜移默化,滋润学生心田。

问

请问小魔盒是如何制作的?

答

何玲娜老师回答:

谢谢各位老师们喜欢这个可爱的五音小魔盒,纸质的小魔盒是淘宝买的,然后在美术老师的指导下,让学生在“魔盒”上涂上中国的“五正色”就可以使用了。

关于动画小魔盒的制作,我们要运用到三个软件,分别为 AE、 PR 和剪映。首先我们就用这个AE软件做一个三维的小立方体的主体,然后就通过 PR 这个软件来控制它整体的这个转的这个这种节奏。最后,我们把它生成出来的放到剪映里面去来添加一些这种网感特效,这个可爱的小魔盒它就生成了。要提醒大家,电脑要达到 windows10以上的版本才可以使用以上软件进行制作。

观众留言精选

一位成功的老师背后一定有一群优秀老师们的支持、指点!韩老师的名师工作室真的太有爱啦!

何老师这堂课真用心,让我学到了很多民族音乐知识。中国传统音乐应该让学生知晓并喜欢,作为音乐老师责无旁贷。

教无定法,我们应该看到每节课的长处在用于自己的教学,这才是听课的意义!

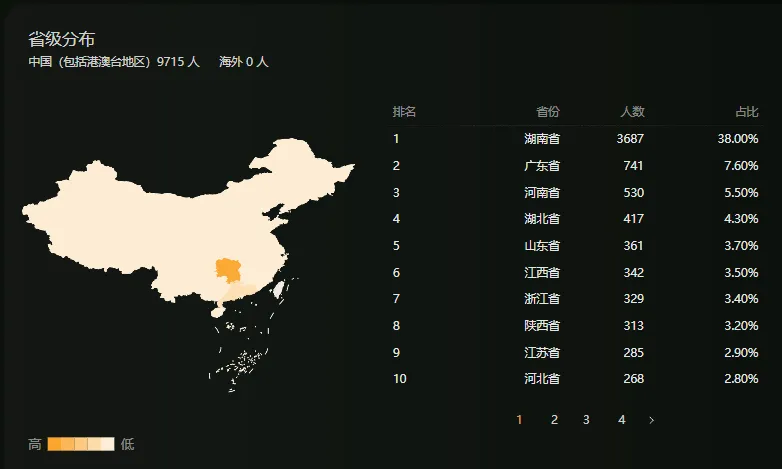

第三季“名师音乐课堂”公益直播活动热度持续上升!截止目前,直播第二课观看与回看人数已达1.3万,点赞次数超过3.7万!

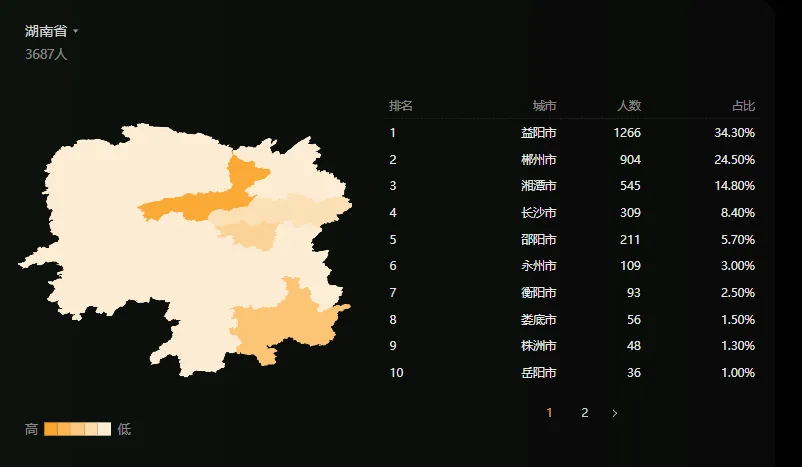

直播当晚,课程观看人数排名前五地区分别为:湖南省(3687人、38%)、广东省(741人、7.6%)、河南省(530人、5.5%)、湖北省(417人、4.3%)、山东省(361人、3.7%)。

经了解,本期公益课程得到益阳市教育局的关注,3月初召开了全市美育工作座谈会,市教育局体卫艺科对全市中小学学生全员参与合唱活动作了专题布置和要求,不少益阳市音乐老师为提升个人专业技能主动参加学习。

尤其是沅江市教育局每周都会提前下发直播信息到当地各学校,并且组织192名音乐老师打卡学习,同时,还鼓励班主任和有音乐爱好的其他老师一起学习,还给予完成学习任务的老师们继续教育学分激励。(沅江市教育局下发《关于在全市开展中小学建制班合唱活动的通知》,提倡建制班每节课前“快乐合唱两分钟”活动。合唱训练以音乐老师为主体,组织工作以班主任老师为主体,学生全员合唱,班主任老师全员组织协作,教学相长。)

与此同时,益阳市安化县教育局后勤服务中心谭锡凡主任与王丛慧老师共同组建了直播课学习群,安化县此次共92名音乐老师报名参与此次学习活动。

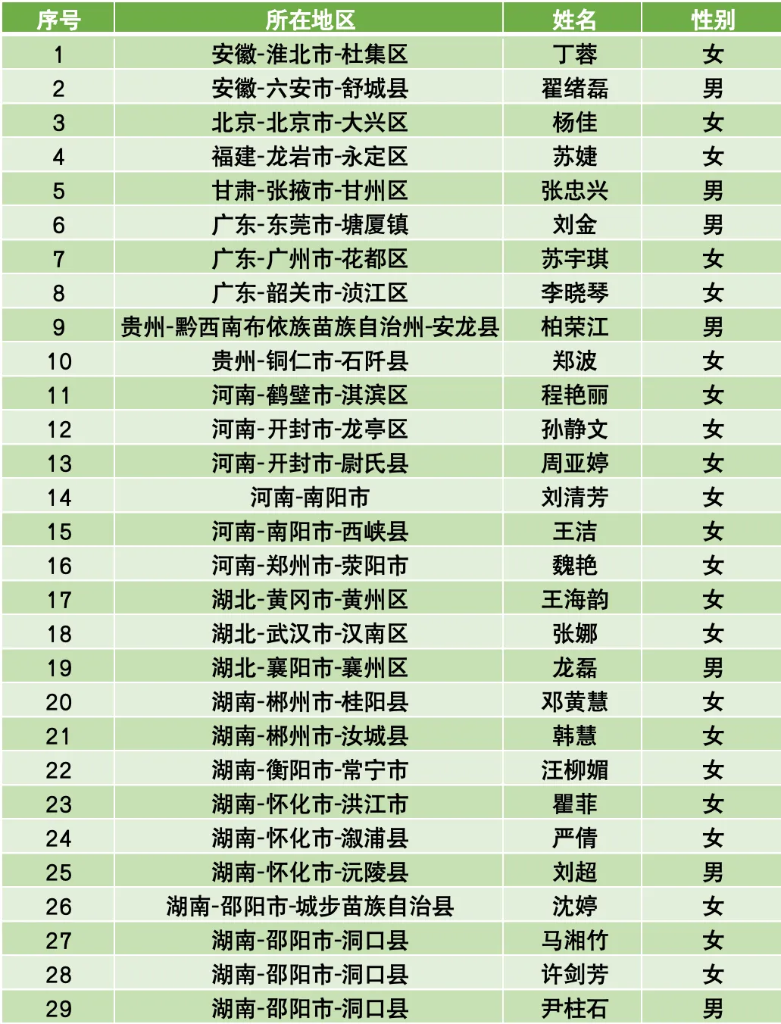

欢迎报名!招募活动持续进行中!

2026音籽合唱团团员的招募活动持续进行中,截至发稿当日,我们收到了来自湖南、河南、重庆、湖北、江西、广东等16省共58位老师的报名反馈,报名了的老师们快来看看自己报名成功了没吧~

报名汇总信息将持续更新~

快来一起解锁更多的合唱体验吧~

2026米多多公益直播间项目县报名网址:

http://www.dqjjh.com/join/xiang-mu-shen-qing.htm

2026音籽合唱团报名网址:

https://www.wjx.cn/vm/hiSbVo0.aspx#

更多招募详情请点击以上图片跳转查看~

在本次名师工作室联盟与乡村教师结对实践中,韩晓颖老师团队以深厚的专业底蕴与无私的育人情怀,为乡村美育注入了鲜活力量。在老师们云端连线的日夜里,名师工作室团队展现出令人动容的“双师共育”精神。化身“云端导师团”为何玲娜老师提供从教学策略到课堂管理的多维支持,以“专业领航者”与“精神引路人”的双重身份,用智慧化解教学难点,用鼓励点燃教育热忱。这种“亦师亦友”的互动,超越了传统师徒的单向传授,形成了“理念共融、成长共进”的生态圈。

而何玲娜老师躬身实践的执着同样令人钦佩。她带着韩老师团队传授的理念,在近20个班级的试教中反复锤炼课堂,以灵动智慧点亮乡村孩子的音乐想象。当学生用“三块五买音乐课”的童言传递喜爱,当怯生生的孩子谱写出惊艳旋律,这些瞬间折射出一位优秀乡村教师的进阶之路:从扎实的教学功底到更具深度的美育自觉,从单枪匹马的探索到与名师团队的同频共振。

这场跨越山河的结对行动,生动诠释了新时代教育帮扶的深层价值。韩晓颖老师团队不仅为何玲娜老师搭建起专业成长的阶梯,更通过“精神浸润”唤醒其作为美育工作者的使命感——从“宫商角徵羽”的趣味教学到“三个使命”的自觉担当,见证着乡村教师从技能提升到教育情怀升华的蜕变。当我们看到韩晓颖名师团队为何玲娜老师一一送来深情款款的鼓励和祝福视频时,我们无不感动于他们正共同谱写的城乡教育共生共荣的温暖篇章。

前两节课的播出已收获无数暖心点赞,接下来十节课还会有不一样的惊喜在等待着大家,敬请期待!