立足中国传统音乐文化,这是一堂无限可能的音乐课 |《民族花苑——瑶族舞曲》

- 前言 -

2022年3月30日“助力乡村美育·名师音乐课堂公益直播”第十二课《民族花苑——瑶族舞曲》,这是一堂以欣赏管弦乐作品为主,具有“中西融合”特色的音乐课,由上海市施红莲名师工作室选送,执教者为上海市莘城学校音乐教师罗希,主持人由浙江省高校领军人才青年优秀人才,现任浙江音乐学院音乐教育学院副院长,全国基础教育音乐名师工作室联盟秘书长章艺悦博士担任。

章艺悦博士:

音乐无处不在,它来源于生活,也应当回归生活。一节优质的音乐课,离不开教育者的精心设计和自身积累。罗希老师的这堂课为我们做了一个很好的示范。正如这堂课的主题,“中西融合”“兼收并蓄”,罗老师运用了西洋乐器小提琴、钢琴演奏主题旋律,并积极激发学生运用各种乐器表达音乐,细细润养了这首民族管弦乐作品,切实地将审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养落于实处。相信也深深地印刻在了孩子们的心里。

1 数字化器乐教学PROFILE

罗希

施红莲名师工作室成员

上海市莘城学校音乐教师

山泽乐团青年小提琴演奏家

数字化这个概念在我们的衣食住行每个领域都在提倡和实践,新型的音乐课堂当然也离不开数字化的发展,这些年数字化音乐创作软件的开发和普及给这种情况有了很大的改善,学生对电子音乐的喜爱超乎想象,很多学生会主动利用课余时去玩这些音创软件,也经常会把它们创作的作品发给罗希老师交流,因此他就尝试带领学生一起,运用这些音创软件进行音乐创作,吸引了很多的同学都参与到音乐创作的行动中。具体做法与思考如下:

1. 在学校的器乐社团组建中,把有一定演奏基础的器乐同学组合在一起。同时利用日常的音乐课教学去普及这些音乐创作软件,吸引很多科技小达人,组成学生的音创团队。

2. 名师音乐工作室成立数字化音创小组。邀请音乐工程方面的专家来教授并一起探讨如何更好地利用数字化手段进行创新的音乐教学。

3. 数字化音乐是一个能够走进学生,拉近学生关系一个很好的载体。因为学生普遍觉得古典音乐、传统音乐离他们的生活都很远,而流行音乐、电子音乐才是他们痴迷和喜爱的,运用数字化音乐教学,把电子音乐与古典音乐、与传统音乐相结合,很快就能提高他们的兴趣。

课例展示中融合了电子音乐元素的彩云追月其实就是由学生创作的。当学生很开心很兴奋地转变为音乐教师的角色,作为教学目的来说,这也是一种铺垫——一种古今文化融合的铺垫、中西音乐融合的铺垫,也是一种利用数字化手段而丰富器乐演奏形式的铺垫。

章艺悦博士点评:

罗希老师开创的数字音创社团活动开拓了学生们的视野,不仅把音乐与社会生活、青少年音乐文化联系在了一起,也体现了“中国式现代化”在音乐教育中的践行,而罗希老师中西融合的民族化演奏的教学方式,也一定会让学生们对《瑶族舞曲》这部作品终生难忘,将来有机会一定会知道如何运用西方乐器把这部民族音乐作品带向世界。

2 立足本土,致力于传统音乐文化的传承与发展

PROFILE

施红莲

上海市闵行区中学音乐(艺术)教研员

正高特级教师

华东师范大学特聘教授

上海市“双名”工程艺术攻关基地主持人

在此次直播中,我们看到施红莲老师的教育理念精致独到,由她提出的“三位一体、三台合一”以及“共性和个性”的培养理念深受章艺悦博士赞同。音乐课堂是面向学生的课堂,好的音乐教师应当在课堂中充分运用自身特长感染学生,让老师和学生一起发光发热,最终实现“把课堂交还给学生”。施老师的培养理念在罗老师身上得到了非常好的验证,既能够在课堂上自如地演奏小提琴和钢琴,又能够将民族音乐作品中的文化精髓自然而然地传授给学生,这种润物细无声的教学能力,映射出了施老师名师工作室的悉心栽培。

上海市施红莲名师工作室

施红莲音乐名师工作室自2000年至今已招收五届学员。历届学员涵盖区内外小学、初中、高中三个学段,包含音乐、美术、艺术三个学科。有来自重点高中的、市级名校,也有来自乡村美育支持学校,学员教学背景差异大,教师教龄跨度也较大。

工作室编撰出版发行《上海乡土音乐文化》(中、英文版)、《上海传统音乐文化》(小学版、中学版)系列教材,大力推进“上海传统音乐文化”课程与教材的推广、展演与实施并重点思考基于传统文化的城市文化视域下,艺术学科课堂文化重构的重构问题。领衔主持了三大市级重点课题,《上海乡土音乐教育资源的开发与运用》《上海非物质文化遗产学校传承的教学资源库建设(一期项目)——上海本土歌谣“视、听、唱”》和《城市文化发展视域下艺术学科课堂文化的审视与重构》。工作室还长期践行“面向人人”的艺术教育理念,创立“口袋音乐走世界”青少年美育素养提升项目。

3 课例解析

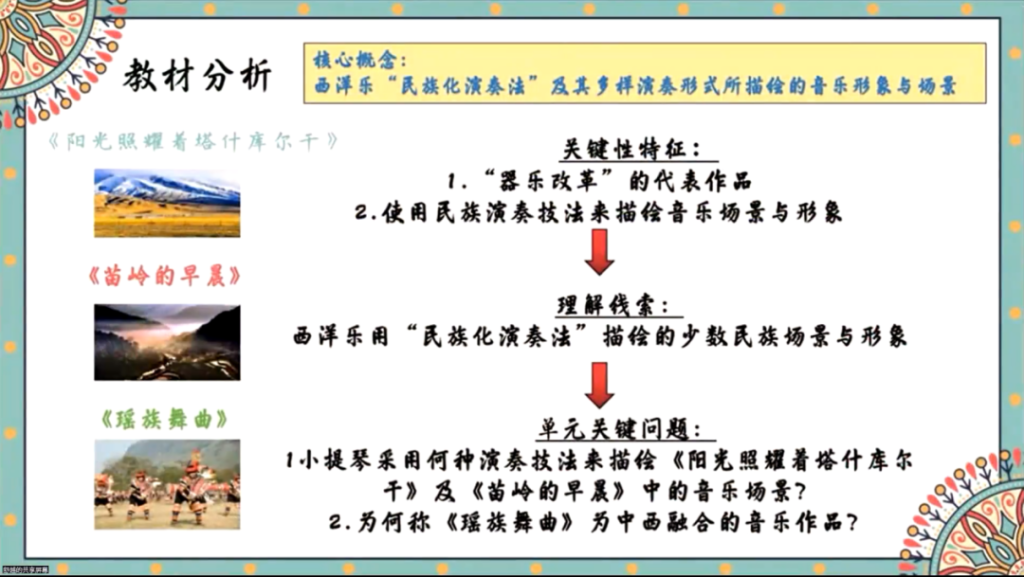

此微单元取材于上海教育出版社《音乐》六年级第一学期第四单元《民族花苑》。

选用教材的作品为:《阳光照耀着塔什库尔干》《苗岭的早晨》《瑶族舞曲》。此次微单设计分为两个课时:

第1课时:小提琴用“民族化”演奏法描绘的音乐场景及形象。

第2课时:《瑶族舞曲》——“民族化”管弦作品的中西融合及兼收并蓄。

在20世纪50年代建国初期,中央音乐学院和上海音乐学院共同提出了器乐改革的发展战略。战略的主要内容为器乐民族化,也就是能够用西洋乐器来演奏民族音乐作品。本单元选择的三首乐曲都是器乐改革中的代表作品。这几首作品都运用了相似的民族演奏技法及民族调式,并且它们都对少数民族的生活及自然场景进行了丰富的描绘。因此本单元围绕核心概念——西洋乐民族化演奏法以及多样的演奏形式所描绘的音乐形象与场景进行单元设计。

核心概念是微单设计中及教学过程中需持续体现的核心内容,而通过微小结构的单元教学设计来帮助音乐教师能够更好地掌握大单元的设计思路和实操策略,也通过一首或者多首聚焦某类音乐表现关键特征的作品学习,建立起可以理解迁移的音乐性概念。

关键词:民族化演奏法、音乐的场景与形象

俗话说得好:“一花一世界、一叶一菩提”,微单元设计的意义就在于利用几首音乐作品中相似的关键特征,使得学生探寻其关键特征的共性,在有限的课时内,窥一斑而知全豹。

基于对理解线索关键问题的梳理,同时又根据核心素养要求,教学目标和教学重难点的制定需要在审美感知、艺术表现、文化理解以及创意实践这几个维度当中由小到大及由浅入深。从独奏的作品到交响乐作品、从律动演唱模拟演奏等方式中不断升华学生的审美观念。

为了学生有一个轻松愉快的学习过程,罗希老师遵从直观原则,由浅入深。教法上采用为学生创设一个欣赏少数民族音乐作品的环境,激发学生深入了解民族音乐的兴趣。

在第一课时的导入环节,罗希老师首先示范三首小提琴,利用民族演奏法刻画音乐型片段,通过引导与讨论,学生根据图片的提示,选择恰当的音乐场景与形象。通过“器乐改革”的时代背景的介绍让学生意识到:“西洋乐完全能够演奏我们中国的音乐作品”

(视频片段可在德清公益视频号直播回放内观看)

与老师共同演奏的这种方式激发了同学们体验民族演奏技法的兴趣,对之后感知及联想音乐场景,也有了较大的帮助。但是在教学过程中感受音乐风格对学生来说不是难事,体验和模仿,甚至去创造就需要更加有效的教学手段才能达到教学目的。

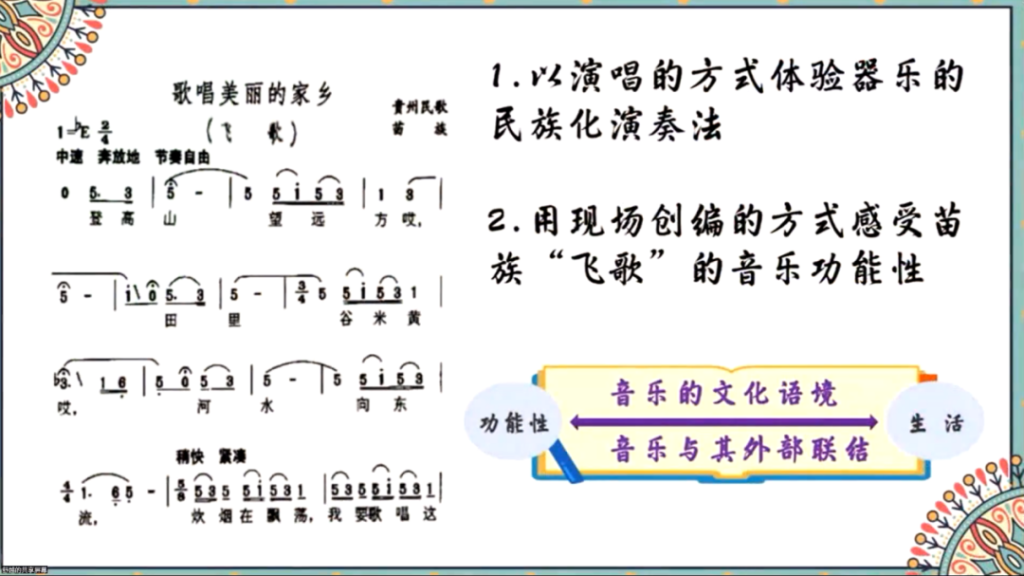

《苗岭的早晨》的引子段落来源于一种叫做“飞歌”的音乐形式,“飞歌”的音乐风格特征和苗岭的引子主题一样,明朗高亢 , 旋法大起大落 , 节奏自由舒展 , 展现出站在山高谷深的苗岭上纵情呼喊的律动特征。可能并非所有学生都能在演奏中体验这种音乐风格,但是“唱”和“呼喊”,对他们来说并非难事,因此在即兴创作和演唱“飞歌”的过程中,同学们能够非常有趣的体验乐曲中出现的这种演奏技法。

音乐风格的形成会受到其所在的地域的民族文化、语言习惯或者生活环境等因素的深刻影响。所以,站在文化语境的角度来说,在“飞歌”的这种音乐形式当中体验到了苗族音乐的功能性,更能够在创编的过程当中去充分联想苗族人民的社会生活,体会音乐与社会生活的紧密关联。

结合到课时二,罗希老师把隐藏在课时一中的情感隐线进行升华,在学生的能力范围之内,师生共同运用了律动、手势舞、演唱、模拟演奏等手段对音乐形象和音乐场景进行了丰富的感受和体验。把课堂主角让给学生,教师在配合学生的演奏及演唱中,激发学生其“中西融合”的 审美观和情感价值观。

施红莲老师点评:

著名的思想家尼采说过,“语言的尽头是音乐”,而和这句话我国两汉时期《诗言志》中出现的一句话非常类似。这句话叫做“言之不足则歌之 歌之不足则舞之 ”,这两句话都充分地说明了一点,“艺术”是表达情感、理解情感、创造情感最直接且最高级的方式和手段。在理解“中西融合”及“文化认同感”的情感线条中,让学生表达、让学生感受、让学生表现是最直接且最有效的方法。

我们也需要不断地基于学生的文化基础、自主发展和社 会参与等核心素养,紧紧围绕人文积 淀、人文情怀、审美情趣、国家认同等基本要点,结合初中各个年级学生 身心发展特点和存在的共性问题,整合中西文化的优秀资源,根据立德树人的主题,进一步摸索创新的“艺术”课堂。

4 刨根问底——解读背后的匠心功夫

PROFILE

章艺悦

博士,副教授

硕士研究生导师

浙江音乐学院教育学院副院长

章艺悦博士:请问施红莲老师,您是如何培养出这么优秀的青年教师的?面对已经这么优秀的青年教师,您又会如何继续培养呢?

施红莲老师:培养这帮青年人热爱音乐、热爱教育、爱音乐到爱岗位是首要条件,其次就是“三台合一”,培养有“一技之长”且“一专多能”的优秀音乐教师。

当下的环境要培养教师既有共性又有个性,开拓青年教师的思维,把专业技能转化为无处不在的教学技能,音乐教育指向何方?并不一定是舞台,让学生走出课堂,回归生活,在生活中发现美。把舞台上的技能运用到生活中。同时培养教师不能只见树木,不见森林,教师没有个性只有共性,因此要保护优秀青年教师的个性。

章艺悦博士:请问罗老师:在您工作的学校,是不是大部分学生都有较高的音乐素养,都在校外有不少学习音乐的机会?面对音乐素养较高的学生,您是不是比较容易开展教学工作?

罗希老师:这也是我工作初期遇到的困惑,在来上海之前,我对上海的印象就是对国际大都市那种敬畏感。我记得在毕业前实习的时候,我观摩过一些中小学的学生乐队,那种震撼和感动至今都记忆犹新。所以在工作前我有了刻板印象,我想象中上海的学生,无论是从音乐能力上、还是眼界上都是非常厉害和超前的。

工作初期我内心的压力很大,我不知道我应该如何来教这些优秀的学生,也不知道我是否能达到他们的审美要求。所以一开始,我刻意地和学生保持距离,来掩饰我内心的这种恐慌。施老师让我尝试放下小提琴,让我放下心里的包袱,让我思考如何设计更多适合学生的音乐活动来拉近和学生的关系。

此次课例,我本想用一群都具有十足演奏功底的孩子来进行公开课展示,但施老师告诉我,你用最好的学生上课,那不算真本事,那只是学生成就了你,你只有用平均的、日常教学的班级来上,这才真实,这才能体现你的能力。

所以在日常的音乐课教学当中,所谓的器乐教学也不完全就是那些看起来高端洋气的这些古典乐器,更多时候是一些简单的、普及的口袋乐器,甚至是一些日常生活中,学生都能够遇到的生活用品。我记得我们工作室拍过一个非常有创意和好玩的视频,老师们用“锅碗瓢盆”演奏了一段音乐,非常贴近生活,也非常好玩,学生都非常地喜欢,我们可以来看一看这个视频。

章艺悦博士:请问施红莲老师,面对上海传统文化传承的“危机”,您和工作室成员们又是如何发挥音乐教育者的职责呢?

施红莲老师:在研究教材开发的过程当中,我几乎是带着老师们每个周末不休息。从浩瀚如烟的书海当中,或者是去搜集上海原十大郊区的乡土音乐文化资源,以及上海的非物质文化资源。通过一条条的线索去查找具有上海原汁原味的一些乡土音乐的文化种类,然后将它们放到教材当中去。我们正在出版和正在使用的四册教材。也正在全面的运用当中,所以我可以说这一句话,叫做十年磨一剑,非常值得。

章艺悦博士:非常感谢施老师团队的精心制作,让身处异乡的我看到了熟悉的家乡文化。也感谢上海音乐教育者们多年来孜孜不倦的奉献,让我们成为现在的我们,能够继续反哺我们祖国的音乐教育。这份乡音乡情,往往是在一个人离开家乡后会体现得格外深刻。刚才短片中,那位男老师的一句:“在别人眼里是不成熟的,但是在我的心里是非常重要的。”质朴地表达出了我们对家乡的真情。今天的这份共鸣,让我对美育有了更深刻的理解,通过音乐的教育,是要在孩子们的心底里埋下民族文化认同的种子,将来无论在哪儿拼搏,都能为自己的家乡、自己的祖国感到无比骄傲。也就是那份“文化自信”。

5 网友提问——微单元设计解答

1. 单元教学设计是课程整体的布局和把控。某个教学内容可能需要多个课时,就要把握教学进程和各个课时之间的相互关联性,每个课时由很多具体的微单元构成,这些微小单元有动态性,教师必须要有清晰的思考和布局,有多种预设,才能生成一个真正有效的教学效果。

2. 微单教学设计是建立在整体的单元教学之上,对局部的考虑,是单元设计的深化、具体化、精细化。微单元教学设计有更多的生成性,给了老师个性化的空间,老师可以发挥自己的能动性和创造性,对教学环节、过程中某些局部环节进行设计,体现教师更多创新的火花和智慧。微单元教学不能孤立地看待,局部是为整体服务的,要达到“以小见大,见微知著”的目的。

3.整体单元教学设计由若干不同层级、级别的微单元构成。整体由局部构成,局部没有设计好,整体也是没有成效的,或者说整体核心素养的提升就无法真正实现。我们要重视微单元提升,开展深入研究;也要避免过分拘泥于微单元。

米多多

直播评论里出现了这样一句话“从来没见过如此精彩的音乐课,这辈子都没上过”,除此之外,当天直播出现787条评论,均是对这节课的好评与赞赏,让我们一起来看看网友们当下最真实的情感流露。

接下来的几周,我们将会对课程打满卡的优秀音乐老师们进行访谈,也希望大家多多投稿,让我们一起走进这些在屏幕后努力学习的背后故事,共勉之。