乡村美育E课堂第三周周记|“谜语”和“探险”?——音乐课的“魔法配方”

“谜语”和“探险”?

——音乐课的“魔法配方”

乡村美育E课堂第三周周记

春景熙熙,花开为信, 第三周的乡村美育E课堂,授课小老师与孩子们“音”爱相遇,以“乐”为伴,当春意漫过乡间田野,音符的小种子正在孩子们的心间悄然生长。

本周的轮值导师为王朝霞老师,授课小组成员分别是负责一年级教学的李昕(组长)、曾丽敏、邓小湘、谈晓琳、罗小蔓;负责二年级教学的陈雨晴(组长)、蔡敏、张梓筠、杨思婷、钟书珏。

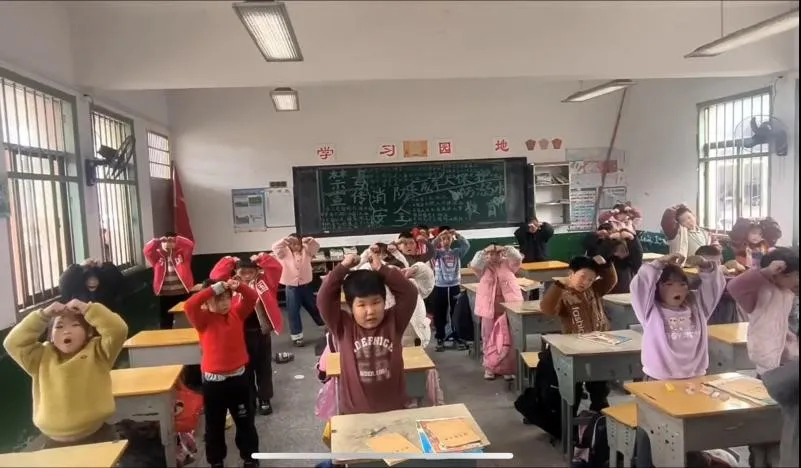

她们以《你说它是啥东西》的谜语叩响声音的门环,在《降落伞》里勇敢的“小探险家”带领孩子们闯过一个又一个难关。在孩子们专注的眼神和欣喜的目光中,他们惊喜的发现,生活中万物皆可成乐器,方寸教室可化作美妙的声场,翻开本周周记,泥土里的音符正发芽,屏幕那头孩子们在随乐律动表现时的笑脸,正是美育种子悄然生长最好的证明。

01

一年级组《你说它是啥东西》

备课情况

在老师的帮助和指引下,两个年级的授课教师及时与上两周的授课教师进行教学知识点与学生学习情况的对接,以便更好地开展备课任务。

经过前两周的教学,授课教师团队发现学生的音乐感知能力在逐步发展,学生的听觉训练初见成效,绝大部分学生能够辨别音的高低、长短和强弱,但对音色的感知还不够敏锐;在旋律的感知上,学生能够识别简单的旋律线条,理解音高与旋律线条的关系;在音乐情感表达方面,学生能够理解歌词的大意,并感受音乐所表现的情绪;在歌唱能力上,学生能够用自然的声音演唱简单的歌曲,但音准和节奏的稳定性有待提高。

教学设计亮点

1. 文化融入,丰富情境内涵

在介绍驯鹿时,教师融入达斡尔族文化元素。讲述驯鹿是达斡尔族生活中的重要伙伴,将歌曲与民族文化紧密相连。学生在学唱歌曲过程中,不仅学习音乐知识,还能了解达斡尔族的文化习俗,拓宽文化视野,使音乐情境更具深度和广度,提升学生的文化素养。

2. 成为“口技人”,增强情境体验

引入打击乐器双响筒,介绍其材质为竹子、声音清脆嘹亮后,教师引导学生用嘴巴模仿双响筒声音,还鼓励学生用身边物品模拟敲击。学生通过亲身体验,感受双响筒的音色特点,增强对音乐元素的感知。这种互动让学生更深入融入音乐情境,激发实践热情,培养创造力与节奏感。

3. 角色扮演,深化情境实践

组织学生两人一组进行角色扮演活动。学生可以分别扮演驯鹿和观察者,配合歌曲节奏与歌词进行表演。在表演中,学生需感受歌曲的诙谐情绪,用肢体动作表现驯鹿的形态特征,这一活动使学生从单纯的歌曲演唱转向全方位的音乐实践,深化对歌曲的理解与体验,促进学生之间的合作交流。

课后反思与感悟

本节课以“猜谜互动”为主线,通过趣味化教学引导一年级学生感知音乐中的形象塑造与节奏特点。课堂中教师以谜语配合歌曲节奏提问,学生通过看、听谜面猜动物角色的环节表现出极高的参与热情。

教学中也存在需要优化的环节:一是部分学生在猜谜中容易过度兴奋,导致开始学习新曲子时仍沉浸在猜谜中,需在低年级课堂中更注重规则意识的趣味化引导,如将“静音手势”设计成音乐符号游戏;二是在进行师生互动环节存在网络延迟,导致无法成功地进行互动,需在后续设计课程环节时调整,如提前录制师生互动视频,让学生跟着视频来实现师生互动。

低学段音乐教学需在“结构化”与“自由度”之间寻找平衡,既要通过情境化活动保持学习趣味,又要用儿童化指令建立课堂秩序感。未来可在音乐游戏中融入更多合作性任务,既能培养团队意识,又能让每个孩子找到适合自己的表达方式。

02

二年级组《降落伞》

备课情况

本节课的主要知识点是帮助学生复习和巩固C大调自然音阶,教学重点是唱准下行音阶。这次备课小组主要采用“情境教学”以及“多感官联动”的两个教学策略来辅助学生学习,在课件制作方面,精心制作故事情境中的两个代表人物“小探险家”和“小天使”的人物动画,激发学生的兴趣。设计驱动性闯关任务,并让孩子们通过高低起伏的肢体动作模仿降落伞下降的空间变化,进而更好的辅助他们理解和感受音高的变化。以探险背景下的任务挑战形式贯穿故事情境,借用探险任务的成功表达勇敢追梦,不惧困难的正能量传递。

教学设计亮点

1.创设趣味情境,任务驱动体验

基于对歌词的理解,小组创设了乘坐降落伞完成“空中探险之旅”的故事情境,以“乘伞起航-穿越乌云-巧解困境-平安着陆”为驱动性任务,让学生在任务式情境中完成知识点的学习,唱准下行音阶。以趣味性、游戏化的方式激发学生的表现欲望,在任务驱动下,学生通过跟着“小天使”画旋律线,唱准音阶解救“小探险家”,等任务调动多感官参与体验,帮助他们在“闯关”情境的实践中掌握演唱乐段的旋律特点。

2.巧创童趣角色,唤起童真童梦

结合上述情境,我们小组创设了“小探险家”和“小天使”两个童趣角色,以童真的形象引导学生关联故事,引领学生进入一个充满想象的世界,在故事情境中进行歌曲的学习。同时,我们借助多媒体与AI,制作了精美的视频与课件,以视觉化、情境化的方式让学生沉浸在愉悦的学习中,以直观而生动的方式,帮助学生理解歌曲,表现歌曲,唤醒童梦。

3.坚持“以乐为本”,可视化辅助理解

在学唱环节,作品由教师与学生对话演唱完成,音乐旋律在同一个八度内进行,节奏简单,歌词易理解。由于学生演唱部分的歌词均为“慢慢降下来”,因此我们直观的将乐句音高呈“阶梯式”可视化动画,引导学生将关注点自然的转向音高的变化,再用柯尔文手势辅助进行下行音阶的演唱,最后完整演唱乐曲,这样“感官—听觉—动觉”的学唱顺序,小组成员发现学生能够很快的适应二度音程的演唱,并且能够唱准下行音阶,提升了教学效果。

课后反思与感悟

1.关注生活经验,拉近音乐距离

在教学设计之初,小组成员在如何更好的引出“降落伞”这一交通工具的问题上存在分歧,经过老师的指导后,在导入环节,小组成员寻找降落伞实景视频并进行剪辑,进而自然的引出主题“降落伞”,激发学生的学习兴趣,从生活情景过渡到课堂情景,在授课过程中,学生们被降落伞的形态和降落过程所吸引,这一环节有效地拉近了学生与音乐之间的距离,取得了良好的教学效果,让后续的教学环节得以自然的衔接。

2.优化教学节奏,夯实核心目标

在本次线上课堂中,我们尝试通过“探险任务”串联教学环节,但实际操作中发现部分环节的时间分配可以更加精细,比如我们可以精简引入内容,快速切入主题,为关键活动预留充足练习时间。

此外,柯尔文手势的复习环节虽然与“音阶脱困”情境结合紧密,但部分学生因手势动作与摆放位置不够标准而影响音准,需要教师放慢教学节奏,进行分步示范,通过慢速分解动作帮助学生形成肌肉记忆。律动环节中,一些学生因动作与歌唱不同步而分心,未来可尝试先拆分练习,如先熟悉动作节奏,再逐步融入歌唱,确保二者自然协调,真正体现“降落伞缓缓下降”的音乐形象。

3.丰富互动形式,关注个体成长

线上课堂虽打破时空限制,却也面临互动困境,当前教学过程中的互动形式较为单一,难以兼顾每位学生的个体表现。基于此,在本周的教学过程中,小组在教学设计上注重给学生营造轻松有趣的课堂氛围,由于降落伞这一课程主题的特殊性,本组将师生关系的互动转向两个动画角色之间的互动,增强两个乐段角色对唱互动的合理性,基于歌曲乐句中的“师生对话”特点,引入另一人物角色“小天使”来协助完成情境任务,从而帮助学生更好的理解角色,唱准学生演唱部分的下行音阶,并取得了良好的教学效果。