乡村美育E课堂第五周周记|云端课堂,点亮童心

云端课堂点亮童心

本周的轮值导师为李婷老师,授课小组成员分别是负责一年级教学的曾丽敏(组长)、邓小湘、陈之文、李安欣、孔依彤;负责二年级教学的杨思婷(组长)、陈雨晴、胡宇琪、钟书珏、王芷晴。

一年级《理发师》

一、前期挖掘:教材剖析与备课准备

(一)教材分析

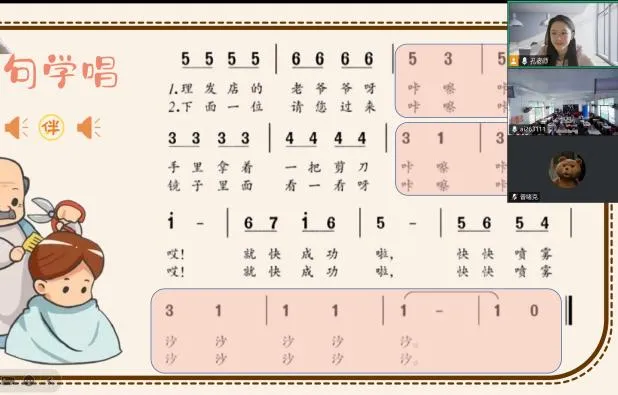

《理发师》是一首热情、欢快而又不乏幽默的澳大利亚民歌,大调式,四二拍,单乐段结构。旋律采用上行级进、乐句模进,八度大跳、同音反复等发展手法,并将三次模拟理发的“ 咔嚓” “ 沙沙” 声与有规律的“ x x | x x ”节奏相配合,生动地描绘了理发师认真、快速、愉快地忙碌着的形象。反映了劳动时的快乐及成功的喜悦。

(二)学情分析

一年级的学生处在形象思维阶段,对具体的人物形象比较感兴趣,他们活泼、好动,适合在唱游活动和律动中进行音乐学习。因此我们设计了制作小乐器(沙锤)这一环节,一方面培养孩子们的创造动手能力,另一方面也能加强孩子们的课堂参与能力,让人数少的课堂更加活跃。乐曲的节奏型也较简单,是简单的八分与四分音符节奏型,且乐句和节奏型的分配工整规律,老师可以负责演唱八分音符的乐句,将四分音符交给孩子用沙锤伴奏,这样提高孩子兴趣的同时还能带孩子感知到八分音符和四分音符的律动区别。

(三)前期沟通:

这一环节的实施也面临很多问题,例如孩子们是否能按要求提前准备好制作材料,远程上课过程中网络延迟、一体机收音等问题都会影响课程进度,因此授课老师在上课之前提前与跟班沟通,告知同学们上课要带齐材料,做好准备,尝试使用多一个设备外接收音来解决一体机收音问题。

二、初次尝试:教学重点与创意灵感

(一)细听生活之音

教师通过引导,让学生聆听、而后用声音模拟日常生活中会听到的剪刀、吹风机和喷雾的声音。教师营造理发店情境,激发学生兴趣,使其自愿加入其中。最后让学生在拟声词处摇动自制沙锤,加深学生对“生活处处有声音”的认知,鼓励学生细心发现自己生活中的种种声音。

(二)利用手边之物

教师借助视频,让学生尝试利用身边的物品制作简易沙锤,并用于音乐伴奏。我们采用了学生手边最常见的豆子和塑料瓶,将两者结合做出沙锤,在音乐的拟声歌词处配合摇晃。鼓励学生将音乐学习与生活实际相结合,激发学生的观察力和创造能力。

(三)奏响音乐之声

教师鼓励学生利用自制乐器为自己的歌唱伴奏,使学生更沉浸式、更欣赏自己的音乐表演,满足学生对于“创造更美的音乐”之需。让美妙的音乐之声如丝丝春雨般浸润学生的日常生活

三、实操布置:乐器自制课程成效与反思

在《理发师》的课堂中加入自制沙锤环节,有效调动了学生的课堂参与热情。通过利用生活中常见的塑料瓶、豆子、米粒等材料制作乐器,学生不仅体验到动手创造的乐趣,更在实践中直观理解了音色、节奏与材质的关系。课堂观察发现,学生制作沙锤后能在演奏环节专注配合音乐律动,初步培养了协作意识与即兴表现力。这一环节也实现了跨学科融合,渗透了环保理念与物理声学知识。

反思发现,沙锤的制作很简单,在课前准备时同学们已经成功制作了沙锤,也可能是为了携带方便,无意间便将这些物品装在一起,导致同学们课堂前期一直在摆弄,直到老师加入律动环节需要解放双手时才放下。因此在前期与跟班老师沟通时需要注意细节,以免再次出现相似的情况。

总的来说,本次实践为探索"做中学"音乐教学模式积累了宝贵经验。

四、下一步计划

(一)教学设计优化

1. 分层教学设计

根据学生音乐基础分设入门组/进阶组:入门组侧重节奏游戏与歌词跟唱,进阶组加入二声部合唱或简单乐器伴奏(如杯子节奏/如将《理发师》副歌部分改编为轮唱,增强合作乐趣)

2. 文化融合拓展

课上用声音模拟理发工具如剪刀声“咔嚓”、喷雾声“呲呲”引导创作节奏型。

(二)线上互动形式升级

课后延伸任务:发布家庭音乐挑战:用生活物品制作“理发工具乐器”(如梳子+纸张模拟吹风机声),并及时跟进后续,做好记录。

二年级《有个洋娃娃》

一、前期备课工作

本课程组以"主题衔接、兴趣驱动"为原则,选定花城版二年级下册《有个洋娃娃》作为教学内容。我们以学生已学的《洋娃娃和小熊跳舞》作为导入,采用主题迁移策略,搭建新旧知识桥梁,既实现音乐素材的有机衔接,同时契合低年段学生的具象化认知特点。

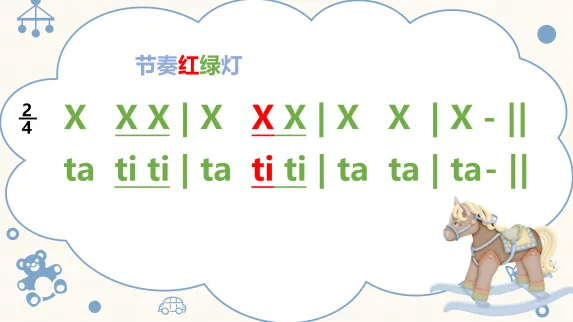

本周备课主要分为集体备课、具体分工、修改完善三个步骤。在第一次备课会议中,我们梳理教材的主要音乐要素(弱起小节、大附点节奏、乐句结构),其次参考优秀课例,结合线上教学特点调整教学设计,并针对难点节奏型——大附点,设计了"红绿灯节奏游戏",通过游戏帮助学生有效解决附点节奏型难点;我们采用"教案撰写+课件优化+示范视频"的分工协作模式;最后进行二次备课会议,结合新思考与老师的建议进行修改完善,为线上授课做好充足准备。

二、课中设计亮点

亮点一:音乐中的“红绿灯”

本节课的教学重点为学习 X· X 大附点节奏型。为了让学生能够更加清晰地感受和学习这一节奏型,我们将节奏型学习与学生们的日常生活联系起来,运用他们熟知的“红灯停,绿灯行”交通规则,引导学生在念读节奏时,遇到“红灯”(即标为红色的部分节奏)则做出“嘘”的动作,表示停止;遇到“绿灯”则继续念读节奏。在“节奏红绿灯”的游戏规则下,学生通过对熟悉的 X、XX 节奏型的复习和变化,感知大附点节奏型中的 X 出现在第几拍,感受停止与延长的不同。

“节奏红绿灯”不仅激发了学生的学习兴趣,也让他们在轻松愉快的氛围中掌学会了大附点节奏型。通过“红绿灯”的视觉提示,学生们能够更加直观地理解节奏中的停顿与延续,有效提升了他们对音乐节奏的感知能力。此外,将音乐知识与日常生活相结合,也让学生意识到音乐不仅仅局限于音乐课堂,更与我们的生活紧密相连。

亮点二:“藏”起来的弱起小节

由于弱起小节的概念较为抽象,学生在理解上存在困难。因此我们将学习弱起小节作为教学难点。为了让学生更好地掌握这一难点,我们将弱起小节“藏”了起来,引导学生通过多次聆听和跟唱,感受和体验弱起小节的特点和演唱方法。同时,我们在授课PPT做了帮助学生“捕捉”弱起小节的视觉辅助,以★标记标出弱起小节,以不同颜色的色块表示乐句。通过多感官体验,学生充分感受弱起小节后,教师再进行对这一知识点的讲解。

在本周的授课过程中,尽管我们将弱起小节的讲解进行拆分,并进行其概念和特点的解析,但在实践中,我们发现对弱起小节的教学还不够深入。在学生实际学唱过程中,没有给予学生足够的指导和示范,导致学生在演唱时无法很好地运用所学知识。基于此,本组成员进行教学反思后及时总结经验,首先,可以通过情境创设、故事导入等方式,帮助学生更好地理解弱起小节的概念。引导学生用轻声起唱的方式表现歌曲的开头,增强学生对弱起小节的理解和感受;其次,在弱起小节的练习中,应当注重培养学生的演唱技巧,可以通过对比练习的方式,让学生先演唱一个强拍起始的乐句,再演唱弱起小节的乐句,通过对比感受,自行总结弱起小节的特点,同时,教师可以进行示范演唱,引导学生注意音量和节奏的控制,加强练习环节和强化教学引导等改进措施,有效提高学生对这些知识点的掌握程度。

三、课后反思总结

(一)教学方法与学生参与度

本节课通过线上情境创设和节拍律动小视频导入,有效激发了学生的学习兴趣,尤其在“弱起”节奏的感知与难点突破中,学生通过律动体验快速融入课堂。但线上教学的局限性导致部分学生互动积极性不足,需在后续课程中设计更多趣味性互动环节,并优化课堂节奏以提升专注力。

(二)知识掌握与技能培养

通过聆听范唱、手号辅助练唱、旋律模唱等多样化教学策略,学生能逐步掌握歌曲的结构与情绪变化,演唱时情绪表达较为准确。但在节奏与音准细节的巩固上仍存在薄弱环节,需在后续教学中增加专项训练。

(三)情感体验与文化理解

学生通过学唱《有个洋娃娃》初步感知了印尼儿歌的诙谐风格,情境表演与动作创编深化了对乐曲情感的理解。后续可从文化拓展、对比赏析、跨学科延伸几个方面进行补充。

总体来说,学生已能运用适宜的情绪演唱歌曲,掌握了弱起小节与段落反复记号,并能辨析乐句异同。下一步需强化节奏细节训练,并构建多元文化浸润式课堂。